Entretien réalisé lors des Utopiales 2024 par Xavier Fleury

Présences d’Esprits : Comment perçois-tu la place de ta maison d’édition dans le paysage ?

Marion Mazauric : Le positionnement d’Au diable vauvert est particulier, car il ne s’agit pas d’une maison spécialisée dans un genre ou un domaine. Elle a été créée voici vingt-cinq ans pour mettre en avant de grands écrivains issus de la pop-culture au sens large et pas seulement de SF – même si la SF y tient fatalement une place centrale – dans un grand mix d’influences liées aux contre-cultures contemporaines, à l’époque absolument méprisées. J’ai quitté Paris, où je travaillais chez J’ai lu, avec l’idée de se décentraliser pour créer un espace éditorial, politique et esthétique sur des valeurs et des pratiques différentes de ce que produit la tendance à l’industrialisation, et pour publier des écrivains émergeants ou qui peinaient à être reconnus. Dès les premières années nous avons publié Gibson, Gaiman, Octavia E. Butler, Poppy Brite, James Morrow, Ayerdhal, Bordage avec Wallace et Coupland, de grands écrivains, au-delà de toute étiquette.

L’idée était de monter une maison d’édition de littérature contemporaine exigeante inspirée par le modèle de Paul Otchakovsky-Laurens, de P.O.L. J’admirais sa capacité à aller là où ses écrivains l’entraînaient, quelles que soient les modes et rayons, et avec un tropisme sur des écrivains à l’époque hors normes. Pour moi il était évident que dans le contexte économique et politique général, ce qu’on appelle l’imaginaire deviendrait central dans la littérature du nouveau millénaire.

Si on prend l’exemple d’un Neil Gaiman, ou même d’un William Gibson, ceux-ci sont à la fois des écrivains complètement dans leur genre et en même temps qui les renouvellent et les mixent, comme L’Océan au bout du chemin, à la fois texte de fantasy et retour sur le motif tout à fait classique de l’enfance en nous. Quant à Gibson, il s’agit d’un écrivain visionnaire qui a anticipé des formes introduites plus tard par le manga, comme l’ellipse dans la narration, ou des visions poétiques de notre « présent en chemin » à la fois matérielles et abstraites. Son premier roman Neuromancien a contribué à fonder le Cyberpunk, tout un regard critique sur le capitalisme tardif, et a initié, sans trop le vouloir, un mouvement culturel qui dépasse largement les frontières du livre. On peut appliquer ce filtre à tous nos écrivains publiés hier ou aujourd’hui : un Nicolas Martin, un Christopher Bouix ou encore un Thomas Gunzig, finaliste du Grand Prix de l’Imaginaire et en même temps écrivain belge reconnu de littérature générale, lauréat des plus grands prix dans son pays. Cela fait du Diable un éditeur différent où l’imaginaire est aussi central que la question du réel, d’où l’importance de la sf, et les mythologies que la pensée prospective, avec des écrivains qui parlent du et au monde, dans la distance critique et/ou la satire, et sont à l’opposé de la tradition mainstream d’une écriture bourgeoise, formatée ou commandée par la figure de style, académique et/ou nombriliste. Aujourd’hui nous sommes également reconnus sur le terrain de la littérature générale, où la notion de transfiction est enfin en train d’émerger.

Si on prend l’exemple d’un Neil Gaiman, ou même d’un William Gibson, ceux-ci sont à la fois des écrivains complètement dans leur genre et en même temps qui les renouvellent et les mixent, comme L’Océan au bout du chemin, à la fois texte de fantasy et retour sur le motif tout à fait classique de l’enfance en nous. Quant à Gibson, il s’agit d’un écrivain visionnaire qui a anticipé des formes introduites plus tard par le manga, comme l’ellipse dans la narration, ou des visions poétiques de notre « présent en chemin » à la fois matérielles et abstraites. Son premier roman Neuromancien a contribué à fonder le Cyberpunk, tout un regard critique sur le capitalisme tardif, et a initié, sans trop le vouloir, un mouvement culturel qui dépasse largement les frontières du livre. On peut appliquer ce filtre à tous nos écrivains publiés hier ou aujourd’hui : un Nicolas Martin, un Christopher Bouix ou encore un Thomas Gunzig, finaliste du Grand Prix de l’Imaginaire et en même temps écrivain belge reconnu de littérature générale, lauréat des plus grands prix dans son pays. Cela fait du Diable un éditeur différent où l’imaginaire est aussi central que la question du réel, d’où l’importance de la sf, et les mythologies que la pensée prospective, avec des écrivains qui parlent du et au monde, dans la distance critique et/ou la satire, et sont à l’opposé de la tradition mainstream d’une écriture bourgeoise, formatée ou commandée par la figure de style, académique et/ou nombriliste. Aujourd’hui nous sommes également reconnus sur le terrain de la littérature générale, où la notion de transfiction est enfin en train d’émerger.

PdE : Des collections spécifiques ?

M. : Non, parce que le risque des collections, c’est d’anonymiser l’auteur et de contraindre à la surproduction. Une collection, il faut lui fournir des textes et nous ne publions jamais un texte parce qu’il faut alimenter une collection ou un rayon. On publie un titre parce qu’il est « nécessaire au monde ». A ce principe, on a cependant dérogé trois fois. La première en créant en 2010 la collection « À 20 ans », dans laquelle on examine des écrivains ou des personnalités à un moment où ils ne sont rien où leur identité d’être et d’artiste se forge. Cette petite collection vraiment éclairante continue à durer, à son rythme sans obligation.

La deuxième collection, c’est à vingt ans notre collection de poche « Les Poches du Diable », qui, à l’image de notre catalogue, réédite des genres et des voix avec la même cohérence et la même diversité éditoriale. Nous n’avons pas « Les Poches du Diable Polar, SF, Essais ou Machin », mais les écrivains du Diable. Nous publions aussi sans distinction des poètes qu’on suit et qu’on apprécie beaucoup, français ou étrangers, mais sans proposer de collection poésie. La stratégie qui consiste à avancer titre à titre par auteur, plutôt que par collection, est payante au bout de vingt-cinq ans, car elle est à la fois plus prudente économiquement et que nos livres d’hier ne vieillissent pas et se vendent toujours.

Pourtant nous avons encore dérogé une dernière fois en 2023 avec la collection Nouvelles Lunes, née de notre rencontre avec l’auteure féministe Élise Thiébaut quand elle a remporté le Prix Hemingway à Nîmes. Cela a été une véritable rencontre avec une conteuse exceptionnelle qui est aussi une accélératrice d’idées et de relations humaines, un esprit chaleureux toujours en effervescence. Son projet de textes courts écoféministes résonnait avec le catalogue et prolongeait un travail mené depuis les premiers jours avec Despentes, Trinh Thi, Angela Davis, Octavia Butler… Déroger à une règle que l’on s’est fixée exige une importante motivation, et pour le long terme. Mais la contrainte est là encore de publier le moins possible, sans autre exigence que des textes éclairants et importants.

PdE : La porte d’entrée par des registres tels que le Young Adult n’a donc pas de raison d’être ?

M. : Le Young Adult n’est pas un genre littéraire. Adolescente, j’ai lu des œuvres et connu la littérature avant qu’on invente le terme. Comme dirait James Morrow, « ce sont des catégories inventées pour créer des linéaires », organiser la vente et orienter l’achat dans un système marchand. D’ailleurs c’est un terme de marketing, anglais comme il se doit. Ceux de ma génération se sont fabriqués avec des Jack London, qui n’était pas dans une collection Young Adult, Asimov non plus, l’Odyssée non plus, ni Jules Verne, ni Sherlock Holmes etc etc. Les catégories, Au Diable, on n’aime pas trop ça.

Pour autant, la trilogie Xénogenesis d’Octavia E. Butler, que le public adulte français découvre, est parue à l’origine dans une collection Young Adult. Three Moments of an explosion, un des premiers livres de China Miéville, était considéré comme Young Adult. Bien sûr, les héros sont jeunes, et alors ? Est-ce que Alice au pays des merveilles, Le Petit Prince et Huckelberry Finn ou David Copperfield sont du Young Adult ?

La littérature est à l’étroit dans ces catégories, on y fatalement des sujets et une normalisation des prix de vente, des paginations, des intrigues. Voire du vocabulaire. La création littéraire s’accommode peu des étiquettes. Depuis les débuts d’Au diable vauvert, nous participons au salon de Montreuil et vendons nos livres adultes à des ados. Et nous avons remporté avec L’Enfant de poussière de Patrick K. Dewdney à la fois le prix adulte de l’imaginaire et le prix pépite Young Adult du SLPJ à Montreuil. Ce roman de formation est un récit d’apprentissage extraordinaire. Les lecteurs qui ont commencé le cycle à 19 ans et en ont aujourd’hui 27 ont suivi l’âge de Syffe et il a changé leur vie. Alors oui, c’est un chef d’œuvre, c’est de la fantasy, et c’est aussi un formidable Young Adult de 700 pages, mais je ne fais pas de distinction entre ces genres et me refuse à catégoriser des œuvres qui par nature surpassent les catégories.

PdE : Qu’est-ce qui t’a amené à travailler dans ce domaine ?

M. : Je suis une fille de profs issus de milieux populaires ruraux. L’apprentissage par les livres, je l’ai reçu de mes parents et de ma grand-mère, institutrice. Je suis le contraire d’une autodidacte, j’ai appris à apprendre au berceau avec des pédagogues formidables qui ne m’ont jamais interdit un livre. Chez nous, les livres étaient partout et on lisait ce qu’on voulait à n’importe quel âge, ce qui est simplement extraordinaire. J’ai suivi des études de littérature assez complètes, comprenant le grec, le latin, la paléographie, l’ancien français… le texte, sa grammaire et la littérature, ses formes autant que son histoire, ont été mon chemin de vie. Étudiante, j’ai un peu bossé en librairie, à la BNF aussi, et puis étudiante, j’ai organisé un prix de poésie jusqu’à la publication du lauréat, c’est ce qui m’a conduit très naturellement à l’édition. Il faut savoir que dans les années quatre-vingt, si on avait de l’ambition, il fallait faire des maths, des sciences, devenir ingénieur. Les sciences humaines n’étaient pas du tout valorisées. Étudier la littérature, c’était quasi une voie de garage. Si tu ne voulais pas devenir prof en ayant fait littérature, tu pouvais être journaliste. Ou travailler dans le livre, les formations spécialisées commençaient juste à exister. Pour moi le livre a été une évidence.

Mon premier job a changé ma vie. Aux Éditions J’ai lu, j’ai rencontré Jacques Sadoul qui a été mon maître Yoda pendant plus de dix ans.

L’univers de l’édition ne m’était pas familier du tout mais J’ai lu a été une vraie rencontre avec la littérature populaire et ses déclinaisons. Il faut dire qu’issue d’une famille communiste, marxiste et féministe, je lisais, depuis l’adolescence, hors de la maison et en cachette, de la sous-littérature, des séries Z, des trucs de garçons, et j’adorais ça ! Je dévorais les fumetti, les comics de super-héros, des séries de SF, tout ce qui me tombait sous la main, une littérature principalement américaine, le plus souvent masculiniste et presqu’aussi souvent réac. Mais surtout depuis ma petite enfance et Pif, j’avais lu toute la BD possible, c’était l’âge d’or des mensuels et je devais beaucoup à Métal Hurlant.

Jacques Sadoul a été le chaînon manquant. Il m’a donné cette culture du Pulp et l’a remise en ordre, organisée, car je ne l’avais évidemment pas apprise en fac. J’avais suivi des études un peu diachroniques et j’étais passionnée par les histoires littéraires, mais cela s’arrêtait au surréalisme et Tel Quel, et tout le reste n’était pas formalisé. Il faut tout de même dire que la postface au Monde Réel de Louis Aragon (sur lequel j’avais fait ma maîtrise) annonce une littérature de demain capable d’aller par-delà les étoiles et d’annoncer l’humain dans l’homme (ce sont à peu près ses mots), et cela avait été un choc incroyable, parce la SF représentait la part inavouable de ma culture, ma littérature personnelle et punk, transgressive. De la rencontre avec Sadoul est né le projet du Diable avant même que je le sache, l’idée que les grands écrivains de demain ne se trouveraient pas dans l’académisme ou la répétition de formes déjà explorées et à leur sommet.

Après quinze ans chez J’ai lu, la nécessité de créer Au diable vauvert est venue : depuis des années j’étais partagée entre ma vie personnelle dans le Gard et ma vie professionnelle à Paris, ça n’était plus vivable. Et il manquait une maison d’édition, qui dise « attendez, ces écrivains-là que personne ne voit ni ne considère sont les grands écrivains de demain, et on va faire une maison pour le prouver », parce que tous ces auteurs n’existaient qu’en poche et pas en grand format dans les librairies, ils se vendaient dans les points de vente populaires et n’existaient simplement pas dans la critique, c’était vraiment l’angle mort total de la littérature. Et de plus, c’était drôle de se dire, « à faire des trucs que personne n’attend, faisons-les de Camargue, au diable vauvert, à Vauvert, en vrai ! ». Aujourd’hui nous sommes sept et réalisons un chiffre d’affaires annuel d’environ un million et demi d’euros net.

PdE : Un démarrage avec des traductions dès le début ?

M. : Oui, dès la création, du côté de l’imaginaire, les auteurs traduits sont Octavia E. Butler, Neil Gaiman, William Gibson, Poppy Z. Brite et James Morrow, mais aussi l’autobiographie de Dee Dee Ramone traduite par Virginie Despentes, auxquels se sont vite ajoutés les romans d’Irvine Welsh dont nous avons retraduit le Trainspotting pour montrer son travail sur l’oralité, parallèle à celui de Despentes, Douglas Coupland, qui n’avait plus d’éditeur et dont nous avons aussi fait retraduire Generation X, puis John King, l’auteur du roman culte Football factory.

La lecture d’Octavia Butler a été, dès sa découverte en 1993, un choc fondateur pour la lectrice que j’étais autant que pour le Diable. Cela a pris vingt ans pour pouvoir enfin déployer toute son œuvre, mais nous y sommes, et on peut dire que La Parabole du Semeur et La Parabole des talents sont des livres manifestes pour la maison. Irvine Welsh est une sorte de Zola d’aujourd’hui et Douglas Coupland est un satiriste incroyable qui regarde la décomposition du capitalisme avec une ironie et une acuité aussi drôle que mordante. À cette part étrangère constituée d’écrivains majeurs s’est ajouté dès 2007 le génie précurseur David Foster Wallace qui n’était pas encore traduit en France. Et puis Paolo Bacigalupi, Jeff Vandermeer, China Mieville, Michael Cisco qui ont rejoint plus tard. En gros, les traductions, y compris les essais, représentent près de la moitié de nos publications, dont un bon nombre d’énormes pavés (hormis Wallace, les plus gros ont été les essais d’histoire culturelle, en musique) ou de recueils de nouvelles, avec la volonté de traduire l’intégralité de l’œuvre de chaque auteur. Peu d’auteurs, mais toute leur œuvre.

La part française du catalogue est évidemment plus jeune. En plus d’Ayerdhal, qui n’avait encore jamais été publié en grand format et Bordage, déjà à l’Atalante, deux piliers de la création du Diable, nous avons démarré avec le second roman de Nicolas Rey, un satiriste dans la veine de Coupland, en beaucoup plus romantique, et le premier roman de Thomas Gunzig, l’écrivain le plus primé de sa génération en Belgique, encore un satiriste avec, comme tous les Belges, une grande liberté de création et une vraie tradition littéraire fantastique. Il a été plusieurs fois finaliste du GPI, alors qu’il est sur tables en librairies au rayon littérature. Nous avons également publié, en 2007, Coralie Trinh Thi, la première star punk du porno, une femme libre, auteure d’un des plus grands livres de la maison, La Voix Humide, une autobiographie qui a reçu le Prix Panique et est devenu quasi-culte. Elle a été très influencée par Jodorowsky et les tarots, entre autres, et là encore, on voit combien le mélange des influences est fertile. Même chose pour une BD incroyable de Nora Hamdi et Virginie Despentes, Trois étoiles, parue en 2002. Il s’agissait d’un manifeste féministe contre le viol, vingt ans avant Metoo, et qui avait été plutôt mal reçu, entre autres parce que les filles, précisément, n’y étaient pas « jolies », bien dessinées. À l’époque, personne n’y comprenait rien et la narration était très cinématographique, une sorte de manga de graffeur punk. Nous avons réédité en 2023 les mémoires de Jean-Pierre Dionnet, un des grands promoteurs des contre-cultures en France : il a fait partie des rares personnes qui avaient défendu Trois étoiles et La Voie Humide à leur sortie. Voilà en résumé les bases du départ.

PdE : Il y a ce travail d’exploration pour enrichir le catalogue et aussi, j’imagine, avec la notoriété, de nombreux textes qui arrivent…

M. : Nous avons toujours reçu beaucoup de textes et sommes arrivés très vite à quatre-mille manuscrits reçus par an, c’était énorme ! Venant d’une grande maison, J’ai lu, et d’un groupe, j’étais très avertie des risques d’une croissance rapide pour un indépendant. On a donc suivi le plan : un début à dix titres par an pendant cinq ans, puis quinze et nous sommes arrivés à vingt-cinq titres à 15 ans. A 20 ans nous avons créé Les poches du Diable et sommes maintenant à une grosse trentaine de nouveautés plus cinq à six poches, ce qui est un peu beaucoup. L’enjeu des prochaines années est bien sûr de découvrir et porter de nouveaux auteurs, évidemment, mais surtout pas d’augmenter la production, au contraire. Cela signifie que les places sont rares et que nous renonçons beaucoup : nous ne publions que des textes pour lesquels nous nous sentons « obligés », des coups de cœur irrépressibles qui nous semblent absolument nécessaires. Et que nous refusons de bons textes, car il y a plus de propositions que de places. Je lis fréquemment des manuscrits en espérant ardemment que quelqu’un d’autre les publiera, et il m’arrive souvent de les faire passer à des confrères. Nous n’avons en gros jamais de place, et ne publions un nouvel auteur que quand nous avons fait des bonds sur nos chaises ou dans nos lits à la lecture de son manuscrit. À chaque nouvel auteur retenu, ce sont des textes qu’on ne publiera pas, ce qui ne signifie rien sur leur qualité. Nous prenons peu de nouveaux écrivains et je pense à raison et en toute cohérence, parce que les livres que je préfère sont les nouveaux romans des auteurs que l’on publie déjà, et ça c’est je crois une grande satisfaction pour un éditeur. Au total, nous avons à ce jour publié à peu près huit-cents livres en 25 ans.

PdE : Tu parviens toujours à être dans l’équipe de sélection ?

M. : C’est vrai que quand on dirige une maison, on a moins de temps pour lire qu’à sa création, car plus elle a d’auteurs et de collaborateurs, plus cela génère du temps de travail. Je lis tous les livres que je publie, bien sûr, et surtout je ne suis pas seule. Nous sommes sept, dont deux personnes à l’éditorial, et toute l’équipe lit. Ensuite vient le comité de lecture composé de l’édito et d’auteurs, dont Nicolas Rey, Christophe Siébert et Mandy (Philippe Mandilas). Tous les manuscrits sont lus, mais sans réponse systématique, parce qu’on n’y arrive tout simplement pas, faute de temps. On essaie de répondre aux auteurs des manuscrits que nous avons appréciés. On ne peut pas dire qu’on n’entretient pas de relation avec les auteurs qui nous proposent des manuscrits, mais on ne peut plus écrire à tous.

Alors je lis, plutôt par phases, parfois dès réception, mais le plus souvent après les avis favorables du comité, et surtout je me sers de moi-même comme d’un goulot d’étranglement, parce que je pense que quand tu es éditeur indé, il faut accepter de l’être. Cela met la pression, mais c’est tout à fait sain. Je dis souvent aux auteurs que « Je n’ai pas encore lu votre livre et si je ne suis pas capable de le lire en six mois, je suis encore moins capable de le publier ». Oui, nous avons pu passer à côté de choses qu’on n’a pas lues assez vite. Oui, on a un peu la réputation d’un éditeur inaccessible. Il est vrai que pendant trois, quatre ans, notre site annonçait « On ne reçoit plus de manuscrit parce que nos programmes sont pleins », et c’était cruel pour tout le monde, nous compris. Ce n’est plus le cas.

Le plus souvent, nous mettons de longs mois pour lire un texte, parce qu’il passe par le comité de lecture. Notre programmation est quasi bouclée à deux, voire trois ans d’avance. Du coup je freine mon degré de lecture, parce que, si je tombe à la renverse sur un texte, il me sera impossible de ne pas le publier. Or nous ne pouvons augmenter notre charge de travail, pour travailler bien. Pour maîtriser la production, le mieux est donc d’interrompre la lecture des manuscrits. Il m’est arrivé de refuser de lire pendant de très longs mois des textes adorés par le comité, qu’on a finalement publiés. Parce qu’une fois le manuscrit lu, si coup de cœur, la décision est immédiate et c’est validé en deux jours. S’ajoutent aussi les surprises et hasards de la vie et des rencontres. La dernière, c’était le roman bouleversant du jeune écrivain algérien Mohamed Abdallah, Le Vent a dit son nom, qui raconte les prémices de la révolution décolonisatrice. Je l’ai lu dans la nuit en revenant du salon de Rabat et le mardi soir, il était validé.

J’ai voulu créer une maison qui reste dans l’artisanat et l’exigence dans toutes les étapes de la vie de chaque livre. Et surtout, et cela devient de plus en plus rare, où toute une équipe travaille sur chaque bouquin pendant des mois, collectivement. Cela suppose un nombre de titres très contrôlé. Quand on a les yeux plus gros que le ventre, on ne peut plus travailler bien et/ou on s’épuise.

PdE : Quel est l’accompagnement des auteurs par rapport aux manuscrits ?

M. : Nous appliquons un vrai process organisé par métier. Je réalise la programmation, largement discutée en équipe, jusqu’à ce qu’elle semble idéale.

Laëtitia Sedda ou Raphael Boudin relisent le texte et travaillent avec l’auteur et/ou le traducteur, les correcteurs, et le conduisent jusqu’à l’impression. Le BAT est bien sûr soumis à l’auteur puis donné en réunion après vérification par nous trois. Les prix, nombre de pages, composition, couvertures, argumentaires, stratégies sont réfléchis collectivement. Chaque livre fait bien sur l’objet d’un travail commercial et d’un lancement spécifique.

Olivier Fontvieille réalise toutes nos couvertures depuis 25 ans, sur un brief de l’éditorial, mais c’est sans doute l’étape la plus collective, impliquant aussi l’auteur, et nous nous arrêtons de chercher seulement quand la couverture obtient une adhésion complète, à la hauteur du texte.

Côté commercial, Nathalie Paino s’occupe des stratégies de commercialisation, mais aussi des libraires. Elle est madame libraire et madame diffusion. A ses côtés, Lucas Galian, s’occupe de la presse des réseaux sociaux et ils se répartissent les salons. Nous travaillons avec le renfort de stagiaires.

Enfin notre comptable est un interlocuteur important, pour les auteurs, pour les arrêtés de droits bien sûr et aussi parce beaucoup de nos auteurs sont mensualisés, ce qui est un très bon système pour tout le monde.

Dans le team diabolique, Marie-Pacifique Zeltner s’occupe depuis le début des droits dérivés et cessions cinéma. Cela représente un pourcentage important du chiffre d’affaires. Les premières années, il pouvait aller jusqu’à 40%. Les ventes ont monté, donc le pourcentage est maintenant un peu diminué, mais il reste fondamental.

Marie était la première stagiaire du Diable, au tout début de la maison. Après être partie un temps à Paris, elle est revenue. Marie a vingt-cinq ans de maison, Raphaël quinze, Laëtitia dix et ils ont eux aussi faits leurs débuts comme stagiaires. Nathalie est une complice libraire de longue date qui nous a rejoint il y a six ans. L’équipe est stable. Jeune parce que les formations d’édition sont malgré tout récentes, mais en même temps déjà expérimentée avec une véritable ancienneté, donc expérience, au Diable. Et ce qui est formidable, c’est que l’ensemble de ce staff travaille sur chaque livre et que chaque livre est accompagné par l’équipe, le Devil team, de la façon qui lui convient le mieux.

PdE : La maison est sous statut de société ?

M. : Sous statut d’une SARL. J’admire L’Atalante pour avoir réussi à faire une SCOP pérenne pour un CA aussi important. Mais j’ai financé les débuts de la maison avec des apports déductibles de mécènes au capital de la Sarl. Un peu à la manière d’une startup, en profitant de mon expérience d’éditrice de quinze ans chez J’ai lu pour présenter et valoriser des contrats et un programme éditorial sur les premières années de la création. Cela m’a permis d’investir dans les auteurs et les traductions pendant les dix premières années, et d’assumer et développer des œuvres qui ne seraient pas immédiatement rentables. Elles le deviennent aujourd’hui.

PdE : Livres audio également ?

M. : Marie-Pacifique travaille sur des projets audio. Mais nous y réfléchissons sans précipitation.

PdE : Au niveau de la présence sur les salons ?

M. : Nous sommes présents sur un grand nombre de salons et festivals de libraires à Paris et en régions, et à cela s’ajoute parfois la fête de l’Huma, un énorme rassemblement, très jeune et mélangé, où on croise énormément de lecteurs de SF, de toutes les générations. Mais pour nous, venir de Vauvert, c’est toute une expédition, il faut dormir sous tente… il nous est matériellement très difficile d’y aller, et encore plus en voiture. Depuis Vauvert, tout est loin.

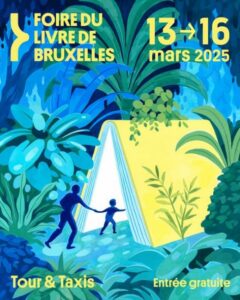

Par contre nous sommes très fidèles aux grands rendez-vous annuels que sont les Utopiales, les Imaginales, le SLPJ de Montreuil, Quai du Polar même si ce n’est pas notre spécialité, la Comédie du Livre (qui va nous mettre à l’honneur pour nos 25 ans) et désormais la Foire de Bruxelles, où nous créons en 2025 un espace Imaginaire avec les copains, L’Atalante, Le Bélial et La Volte, avec qui nous partageons le même diffuseur. L’an dernier, la fréquentation de notre stand a été incroyable, avec de vrais bonheurs : des lecteurs qui réclament des nouvelles, de l’imaginaire, du féminisme, et même un très jeune lecteur d’une douzaine d’années qui, après un long moment à examiner toute la table, choisit Astronautes morts, de Jeff Vandermeer. La Belgique est un bon pays pour la littérature et nous avons des liens éditoriaux très fort avec ce pays.

Paris n’est plus un salon populaire et il est devenu exorbitant. Pourtant il était notre rendez-vous annuel avec lecteurs et auteurs le plus important, jusqu’au moment où il a quitté la Porte de Versailles et ce côté populaire qui ne satisfaisait visiblement pas les grandes maisons. Jusque-là on y prenait un espace conséquent et pendant cinq jours, nous tenions bureau à Paris, avec tous nos auteurs. Dans la configuration actuelle de micro-stands très chers et sans confort, on ne peut exposer que nos meilleures ventes, et rester debout trois jours… Nous y retournons en 25 pour nos 25 ans, mais sans garantie pour les années suivantes.

Enfin on peut ajouter tous les salons généralistes de libraires, de Besançon à Nancy, Marseille, Le Mans… ou nous sommes présents selon les années et les aléas des programmations. Nous sommes moins présents dans les salons plus traditionnels, comme Brive, hormis avec un Dionnet qui est tout de même un patrimoine ambulant, mais c’est à la fois cher et peu convivial. Idem pour le Festival de la Biographie à Nîmes, où, pour une raison que je ne m’explique pas depuis des années, sans doute parce que c’est à domicile et aussi particulièrement conservateur, hormis nos auteurs taurins, ni Dionnet, ni Coralie Trinh-Thi, ni Juan Branco, ni Bolchegeek ne sont jugés recevables dans ce salon de la non-fiction.

Au final, nous allons de plus en plus dans les salons régionaux, parce que c’est là que ça se passe, il y a une super ambiance et on y rencontre les lecteurs et une interprofession de terrain. C’est tout un travail de très en amont avec les organisateurs de salons pour leurs recommander nos auteurs de nouveautés. Toute une négociation et une organisation, menées par Nathalie et Lucas.

Et puis il y a tous les salons de l’imaginaire qui se multiplient hors de Paris, où on retrouve les copains éditeurs. Magnifiques. Nous n’y tenons hélas pas de stand mais nous les encourageons au maximum et nos auteurs y sont présents. Il faut se rendre compte qu’on vient de Camargue. On ne peut pas apporter nos bouquins, notre fonds. C’est un crève-cœur mais notre diffuseur (le CDE-SODIS) ne peut pas livrer partout si simplement, il faudrait être là en amont pour réceptionner et rester après pour retourner. La solution, c’est la camionnette, la voiture, trois personnes sur le pont pour un week-end, et ensuite, il y a la semaine de boulot, on récupère comment ? C’est trop usant. Au Diable nous récupérons les week-ends travaillés. C’est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas apporter notre fonds dans une quantité de salons d’éditeurs indépendants vraiment intéressants, populaires mais en marge des plus grands rendez-vous, où les tendances émergent et les lecteurs sont présents. Malheureusement, c’est à la fois trop cher et trop chronophage.

PdE : Choisir un diffuseur est un choix difficile ?

M. : Ça ne l’a pas été pour moi, qui quittais J’ai lu pour créer le Diable. Mais j’aimais totalement cette maison et respectais beaucoup le groupe Flammarion et les gens avec qui je bossais. Comme je l’ai dit tout à l’heure, le Diable est né chez J’ai lu, avec des auteurs que j’ai emportés sans leur soustraire, pour les valoriser en grand format sans changer d’éditeur de poche. Pour J’ai lu aussi c’était un deal gagnant car les traductions originales en poche coûtaient une fortune et la grande période des tirages massifs étaient achevée. D’ailleurs je venais de convaincre Pygmalion de publier Georges Martin (et oui, nous l’avons d’abord publié chez J’ai lu !) et d’encourager la création de Bragelonne en leur cédant nos meilleurs auteurs de fantasy (dont Robin Hobb qui cartonnait), pour ces mêmes raisons. Cela s’est donc fait en toute transparence avec Charles-Henri Flammarion et en complicité avec J’ai lu, et je n’aurais pas imaginé mon départ d’une maison tant aimée et qui m’a tant apporté autrement. Et j’ai donc d’abord confié la distribution du Diable à Flammarion, dans la même logique.

Pour la diffusion, ça ne l’était pas tant que ça, parce que les auteurs qui avaient été publiés exclusivement pendant des années en poche n’étaient ni lus, ni connus et encore moins reconnus en librairie, c’était considéré comme de la littérature de gare, de grande surface, avec tout le mépris de classe contenu dans ces catégories. Dans le monde mainstream de la critique littéraire parisienne, le poche – et J’ai lu de surcroit – publiait donc de la sous-merde. La librairie était alors plus âgée et plus traditionnelle qu’aujourd’hui, la culture dominante c’était cinéma français et jazz, et en gros la rock et pop-culture était considérée comme de la merde américaine. J’ai monté le projet de la maison en 1999, année où sont sortis existenZ, The Cube et surtout Matrix, une année bénie où sortent trois chefs d’œuvre majeurs de science-fiction. Je me souviens encore du mépris d’une journaliste des Inrockuptibles, alors que je faisais un parallèle entre la collection Nouvelle Génération de J’ai lu (Houellebecq, Despentes, Ravalec…), l’œuvre d’Ayerdhal et ces trois films, et comment elle s’était littéralement offusquée que j’ose qualifier de chefs-d’œuvre des blockbusters hollywoodien, de la soupe. On parlait des sœurs Wachovski, excusez du peu. Le chemin a été long jusqu’à aujourd’hui.

Donc pour en revenir à la diffusion, il me semblait nécessaire de changer de structure : comment les représentants de Flammarion qui présentaient ces sous-auteurs sous la marque J’ai lu avec les difficultés qu’on affrontait au quotidien, auraient-ils convaincu des libraires de la qualité de ces mêmes auteurs en grand format et sous une marque inconnue ? Il fallait changer la main et j’ai d’abord confié la diffusion à mes amis, voisins et inspirateurs d’Actes Sud. Ils venaient de créer leur structure de diffusion appuyée sur la distribution SODIS. Mais là, la différence d’identité culturelle de la ligne éditoriale du Diable était trop importante. Finalement, j’ai rencontré Michel Nadel, un très grand Monsieur, et nous avons rejoint le CDE et la SODIS en 2007. Aujourd’hui, nous y sommes à une place idéale, entourés d’éditeurs amis et protégés des groupes industriels.

PdE : Des informations exclusives à communiquer ?

M. : Aux prochaines Utopiales, nous serons très fiers de sortir LE roman de Keanu Reeves et China Mieville, The Book of Elsewhere (Le livre d’ailleurs), traduit par l’excellente Nathalie Mège, Il est adapté de l’univers de sa BD, dans l’esthétique de John Wick, et répond tout à fait à l’ultra violence du monde. C’est un roman d’action qu’on ne lâche pas et qui fonctionne comme une super série B, et j’aime que deux grands rendent cet hommage aux zones obscures de notre culture. La rencontre de deux créateurs aussi puissants et totalement en phase sur le plan artistique donne un roman de nature à plaire à tous. Si China a dû décliner, nous rêvons encore d’accueillir Keanu aux Utopiales, s’il y a un lieu où il doit venir, c’est ici.

2025, c’est l’année de nos vingt-cinq ans, l’objectif est de fêter cela dignement, de faire parler et connaître et aussi de rassembler tous les amis, et que ce soit super beau.

C’est l’année aussi où nous publierons le premier recueil de nouvelle du Prix Jacques Sadoul, que nous avons créé l’an dernier, et je trouve symboliquement beau que la mémoire de Jacques soit mise à l’honneur pour l’anniversaire du Diable. En tout cas le recueil est formidable et d’un niveau exceptionnel, l’idée a vraiment inspirée les auteurs et pas seulement le lauréat Christophe Carpentier, qui a unanimement scotché le jury.

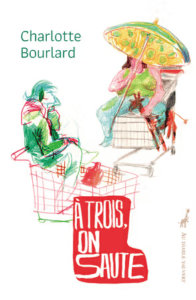

Le scoop, c’est notre nouvelle découverte en mars, avec l’entrée au catalogue de l’écrivaine belge Charlotte Bourlard. Son roman est magnifique. Il s’appelle À trois on saute, une sorte de road trip piéton de deux filles des zones obscures du port d’Anvers, qui ont eu droit à toutes les violences, mais qui sont d’une joie incroyable, de pures fleurs sur l’ordure, et en même temps, une inspiration très proche du body-horror. Il faut imaginer Thelma et Louise aujourd’hui, dans notre monde fracturé… Deux nanas un peu destroy, l’une est considérée comme déficiente, et l’autre, socialement et intimement, s’est tout pris dans la tête, agressée, violée.. Elles se construisent dans un monde terrible et en même temps, c’est d’une poésie, d’une joie… Vraiment Bourlard c’est une plume incroyable, avec une concision à la Justine Niogret, mais une joie dans son texte, une écriture totalement poétique. Elle sort pour la foire de Bruxelles et est invitée aux Imaginales et participera à l’anthologie Hors normes. Elle figure aussi dans l’anthologie Les Nouveaux Déviants dirigée par Morgane Caussarieu et Christophe Siébert. Cette anthologie, dans un mercato de la littérature générale qui s’épuise un peu en ce moment, et en tout cas peine à se renouveler, concentre des voix venues de plusieurs éditeurs, autour de l’horreur d’aujourd’hui, des écritures déviantes par rapport au modèle dominant, qui disent autre chose de la littérature et en tout cas de notre réalité…

Le scoop, c’est notre nouvelle découverte en mars, avec l’entrée au catalogue de l’écrivaine belge Charlotte Bourlard. Son roman est magnifique. Il s’appelle À trois on saute, une sorte de road trip piéton de deux filles des zones obscures du port d’Anvers, qui ont eu droit à toutes les violences, mais qui sont d’une joie incroyable, de pures fleurs sur l’ordure, et en même temps, une inspiration très proche du body-horror. Il faut imaginer Thelma et Louise aujourd’hui, dans notre monde fracturé… Deux nanas un peu destroy, l’une est considérée comme déficiente, et l’autre, socialement et intimement, s’est tout pris dans la tête, agressée, violée.. Elles se construisent dans un monde terrible et en même temps, c’est d’une poésie, d’une joie… Vraiment Bourlard c’est une plume incroyable, avec une concision à la Justine Niogret, mais une joie dans son texte, une écriture totalement poétique. Elle sort pour la foire de Bruxelles et est invitée aux Imaginales et participera à l’anthologie Hors normes. Elle figure aussi dans l’anthologie Les Nouveaux Déviants dirigée par Morgane Caussarieu et Christophe Siébert. Cette anthologie, dans un mercato de la littérature générale qui s’épuise un peu en ce moment, et en tout cas peine à se renouveler, concentre des voix venues de plusieurs éditeurs, autour de l’horreur d’aujourd’hui, des écritures déviantes par rapport au modèle dominant, qui disent autre chose de la littérature et en tout cas de notre réalité…

Finalement Au diable, on est toujours un peu déviant de quelque chose, même sans le faire exprès. En même temps, toute création nouvelle, le geste artistique est par nature déviant, sauf à reproduire l’existant, et en ce cas, à quoi bon ?

A propos de déviance, nous sortons en février le nouveau roman justement, de Christophe Siébert, Une vie de Saint, un roman impressionnant où bien sûr le saint de Christophe n’est pas très catholique, c’est une sorte de Raspoutine punk entre histoire alternative et prémonition fantasmatique, une pierre de plus à l’édifice romanesque unique et impressionnant que construit cet écrivain puisant et inclassable, en tout cas indispensable.

Autre grand roman inclassable et inoubliable, le Calamity Jane, un homme comme les autres de Justine Niogret, que nous publierons pour la rentrée littéraire, en août 25. Justine Niogret est d’une intelligence, d’une précision, et sa langue d’une beauté qui m’étreignent littéralement. Elle poursuit ici la déconstruction réaliste des mythologies qui est son chemin en littérature et rend justice à Calamity comme on ne l’avait jamais lue. Mais je ne veux rien spoiler, parce que son livre est encore une claque monumentale.

Et puis, nous publierons cette année le nouveau roman de James Morrow, et le dernier volume du cycle du Rempart Sud de Vandermeer, qui sont des sommets. Enfin, il y aura du nouveau en fantasy en 2025, mais on en reparlera vite.

PdE : La création graphique de la maison ?

M. : Dès le début, il fallait trouver un style graphique qui puisse représenter une ligne éditoriale pensée comme transgenre, totalement a-genrée sur le plan littéraire, littérairement « queer » avant la lettre ! Parce que les auteurs contemporains, en tout cas ceux qui me semblent les plus intéressants, ont une inspiration mixte, comme nous avons tous des référents pluriels, aussi divers que notre présent. Donc dès le début la SF côtoyait la « blanche » (qui chez nous est plutôt colorée !), la poésie, le fantastique, le hip hop et les textes féministes ou LGBTQ, et beaucoup de romans inclassables (ceux qu’on appelle maintenant des transfictions) qui représentent une jolie part du catalogue. Nous sommes un éditeur généraliste, c’est à dire qu’on publie principalement de la fiction, des romans et aussi beaucoup de nouvelles, mais aussi de la non-fiction, des œuvres critiques, des essais politiques, des documents… mais tout cela dans une véritable identité et cohérence éditoriale. Branco côtoie l’œuvre complète de Che Guevara, Howard Zinn ou Angela Davis, pour qui Butler, dont elle contemporaine, a été une lecture essentielle.

L’idée c’était une maison généraliste, où vont ensemble des écrivains dans des formes et des voies différentes, nouvelles, poésie, non-fiction, essais, etc mais qui circulent absolument les uns avec les autres, autour de caractéristiques fortes et d’une culture commune. Littérature consciente et pensée critique. Une littérature d’aujourd’hui trempée dans le réel et nourrie de pop-cultures, et des essais qui fondent ou explicitent, mettent en perspective cette culture.

Donc quelle direction et quelle cohérence graphique trouver dans un univers de la littérature française qui était il y a 25 ans, très blanc avec des maquettes uniques ? La maquette unique, on est le seul pays au monde à faire ça ! Les as de la couverture sont anglo-saxons, mais en en Chine, les couvertures sont sublimes, idem en Corée ou au Japon, et nulle part un éditeur n’ose la maquette unique, dans aucun autre pays, on n’a la couverture Gallimard ou la couverture jaune Grasset. L’invariant de la Littérature Française au moment de la création du Diable, c’était la maquette immuable comme marque et de l’éditeur, en majeur et majesté, un cadre dans lequel l’auteur se glissait. En librairie, le rayon littérature, c’étaient exclusivement des bouquins blancs, crème, jaune, dans un art épuré du liseré et de la police. Une représentation de l’édition comme un temple, dont le prérequis est d’être assez cultivé pour connaître déjà ce qu’on va y trouver.

Car je voulais manifester que dans cette maison, c’est l’auteur est au centre, donc une maquette différente pour chaque livre, créée pour et à partir de l’auteur, en littérature, c’était une petite révolution. Et bien sûr un surcroit de travail.

L’édition anglo-saxonne, surtout anglaise, m’a servi d’inspiration, en particulier celle des labels indépendants, des éditeurs comme No-logo ou NoPress, mais aussi et presque surtout, vu les racines culturelles pop de la maison, les pochettes de disques post punk, metal et new wawe anglais, et surtout pas les livres français, je voulais trancher. Et puis les éditions anglaises trade paperback de cette époque, dont les couvertures d’Irvine Welsh, kitschissimes.

La première conviction était que le livre est un objet de la vie quotidienne, et donc d’affirmer à chaque livre que la littérature n’est pas un objet de luxe et de sélection, mais un objet d’utilité publique, un objet de tous les jours, simple, attractif, souple dans la main, pas salissant, le contraire de ce que communiquait la couverture unique, claire et mat. Qu’est-ce qui caractérise la vie quotidienne ? Premièrement, la couleur, deuxièmement la souplesse. Le format est du semi-poche, un format anglais 13-13-19,8 avec la fibre de la couverture dans le même sens que la fibre du papier, et un choix de papier souple avec une reliure de colle très souple pour avoir un confort de lecture, et des vernis en couverture. Nous étions les premiers à faire ça, les vernis mat et brillants qui font un contraste visuel et tactile dès que tu touches la couverture. Un objet quotidien que tu es fier de laisser sur ta table de nuit, qui ressemble à ce que t’aimes.

La deuxième conviction, c’est qu’une bonne couverture doit parler directement au lecteur qui va aimer ce livre. Ça ce n’est pas sorcier, c’est du Bourdieu appliqué, les goûts et habitus sont sociologiquement codés. Mais si on veut qu’un livre de SF ne soit pas lu uniquement par les lecteurs de SF et soit aussi identifié comme de la littérature – et c’était l’objectif premier, sortir du ghetto -, il faut que la couverture ouvre le champ, élargisse voire brouille les références. Cela imposait de sortir des images traditionnelles que, par ailleurs, je peux adorer. Depuis 25 ans nous travaillons avec un exceptionnel créateur graphique dont la palette est à la fois très étendue, créative et originale, et dont on tord la patte dans tous les sens pour répondre à toutes les contraintes.

L’ensemble reflète une cohérence culturelle évidente, marquée par la couleur et la modernité dans une cohérence stylistique globale : si la ligne éditoriale est cohérente, la déclinaison graphique de chaque auteur va s’inscrire dans un ensemble très identifiable, dans les signes d’une communauté culturelle. Nous sommes capables de tester des dizaines de projets jusqu’à trouver la bonne couverture, celle qui nous satisfait tous, y compris bien sûr l’auteur qui y est toujours associé. C’est une exigence et un temps dont on est fier, et chaque livre en fait l’objet.

PdE : Le tirage moyen ?

M. : Pour suivre le tirage moyen, on utilise un tableur. Ça me fait penser à Sbires, le premier roman de la canadienne Nathalie Zina Walschots, nous venons de le publier et je l’adore. C’est, dans un monde de brutes ultra-libérales, l’histoire hilarante de la revanche d’une fille normale sur les super-héros, de stupides masculinistes réactionnaires, qu’elle, armée de ses tableurs Excel, va mettre minables. Pour une maison indépendante qui s’applique à construire un catalogue plutôt audacieux d’écrivains importants et précurseurs, ce métier est une pure économie du risque. Si tu fais le funambule d’un côté, il faut consolider de l’autre. Cette digression pour dire que, comme dans Sbires, pour gagner dans ce monde de brutes, moi aussi j’ai des tableurs Excel.

Ils me disent que depuis les débuts de la maison, notre moyenne de vente au titre est de 3500 exemplaires. Elle a un peu plongé à la quinzième année à 2500 ex mais ça n’a pas duré. Aujourd’hui nous sommes toujours à 3500 ex de vente en moyenne, et les tirages s’échelonnent de 1.000 à 10.000 ex.

Le tirage moyen a baissé, car les mises en place ont baissé, entrainant des tirages plus courts et davantage de réimpression. Nous réglons de plus en plus le tirage sur la mise en place quitte à perdre sur le prix de fabrication du livre en multipliant les réimpressions, pour tirer au plus juste, éviter au maximum les surstocks, qui sont un gâchis, et épargner notre trésorerie, qui reste le point sensible. Mais le fait que le réassort, qui était longtemps inférieur aux mises en place, représente aujourd’hui deux fois et demi celles-ci, est consolidant.

Bref, ce métier est un pari constant, une quête d’équilibre de tous les instants, et on joue gros sur les tirages. C’est tout un art et l’erreur est inévitable. Il y a un proverbe assez juste qui dit que la dernière réimpression est toujours celle de trop !

Club Présences d'Esprits Tous les mondes de l'imaginaire

Club Présences d'Esprits Tous les mondes de l'imaginaire